6月9日下午,成人短视频

举办主题为“纪录片的前世今生”云论坛。来自成人短视频

的多位学者在论坛上发表主题演讲,共同探讨纪录片研究的历史与现状衍生出的相关话题。论坛吸引了300多位与会者,还有9万余名观众观看了论坛会议直播。

这次论坛由成人短视频

陶冶教授主持,成人短视频

教授田秋生院长、李春雷副院长、张静民教授、张爱凤教授、姚睿教授、夏清泉副院长、熊琦博士、蔡杰博士分别做主题发言,成人短视频

孔令顺教授对论坛进行点评和总结。

一、电视纪录片观念研究的知识社会史取径

成人短视频

院长田秋生教授以《电视纪录片观念研究的知识社会史取径——以“讲述老百姓自己的故事”为例》为题从电视纪录片观念、知识社会史取径、个案分析“讲述老百姓自己的故事”这三部分内容做主题分享。

首先,田秋生教授讲述电视纪录片观念的内涵。什么是电视纪录片?他认为,可以从电视纪录片的定义、功能、内容、形式这几个方面解释,这也是对电视纪录片本体论的认识。而电视纪录片人的职业是对电视纪录片职业本体的认识。而在此所讲的电视纪录片观念就是创作者对系统的认知。为什么要研究电视纪录片观念?“电视纪录片的产制直接受制于纪录片人的创作观念,探讨纪录片人的创作观念,可以帮助我们理解纪录片生产行为背后的动力与逻辑”,田秋生教授如是说。

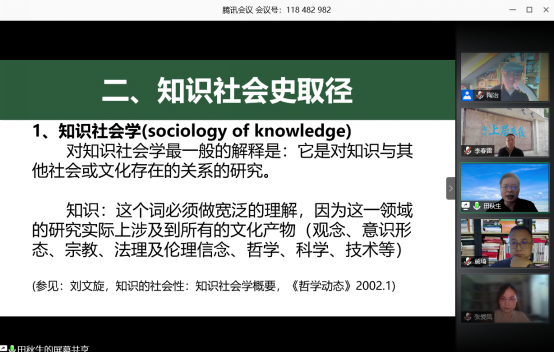

田秋生教授认为,对知识社会学最一般的解释是:它是对知识与其他社会或文化存在的关系的研究。这里的“知识”必须做宽泛的理解,因为这一领域的研究实际上涉及所有的文化产物,包括观念、意识形态、宗教、法理及伦理信念、哲学、科学、技术等。知识社会学探讨知识和社会存在之间的互动关系,一方面要探寻“知识的社会基础是什么?”,另一方面,要问“知识如何建构了社会?”,实际上存在着相互建构的互动关系。

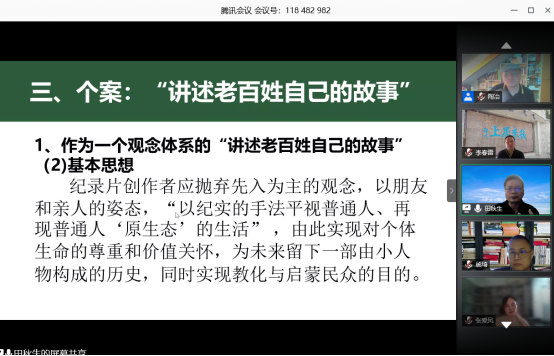

最后,他还结合个案“讲述老百姓自己的故事”进行分析。作为一个观念体系的“讲述老百姓自己的故事”在1993年11月8日,作为《生活空间》栏目语出现,由王刚配音。由央视传来的这句栏目语让全国观众心头一热。该栏目体现了一种基本思想,即纪录片创作者应该抛弃先入为主的观念,以朋友和亲人的姿态,“以纪实的手法平视普通人、再现普通人‘原生态’的生活”,由此实现对个体生命的尊重和价值关怀,为未来留下一部由小人物构成的历史,同时实现教化与启蒙民众的目的。田秋生教授认为,发生上述的转变是受到观念的社会基础社会转型因素的影响,如上个世纪末,中国社会转型,进入市场化运行;电视业的市场化进程加速;上个世纪八十年代末,媒体人作为知识分子的媒体人,其生存环境也发生了根本性的改变。国内形式发生巨大改变原来的专题片模式已难以为继,民族文化反思渐渐走向了边缘,面临新的突破。当然,其他社会因素,如政治、文化思潮、技术、传媒管理受众等诸多社会因素也影响电视纪录片的发展。而在被1990年代社会语境所建构的电视纪录片创作观念又反过来作为建构性的力量,形塑了这一时期的电视纪录片生产常规。

二、新媒体技术与纪录片功用的逻辑冲突

成人短视频

副院长李春雷教授以《新媒体技术与纪录片功用的逻辑冲突》为题,将这段时间对媒介文化、新媒介文化进行的思考、反思和警醒汇总,分别从技术逻辑、技术变革、技术反思三个方面为我们分享他对于新媒体技术与纪录片功用的逻辑冲突的思考。

首先李春雷教授从“技术逻辑:未来传播视角下技术与文明的张力”来切入,李春雷教授认为媒介技术改变着现代文明,但技术的发展并不是独自的高歌猛进,而其深层的逻辑在于:媒介技术和社会系统发生的关联,更多的是媒介技术激起来社会对它的抗拒。

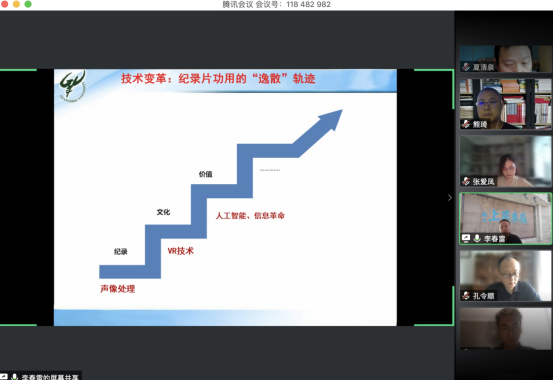

其次李春雷教授从技术变革促动纪录片功用的“逸散”轨迹方面来进行纪录片功用的分析,李春雷教授认为纪录片轨迹的梳理和技术主导的时代相关联,媒介技术助推了纪录片,把纪录片的创作生产放置到了文化工业的一个流水线上。而VR人工智能等等的一些强大的新媒体和网络的技术,使得我们游戏式的观赏体验的功能,乃至将来的智能接触与互动的功能,让受众在观赏过程当中得到了游戏快感和生理满足感,逐渐使受众观赏纪录片的动机、心理行为发生了潜移默化的认知转向。

最后李春雷教授认为应该进行“技术反思”,从反思的角度叙述新媒体技术与纪录片功用的逻辑冲突。新媒体技术的强势介入,为纪录片的发展带来了难得的契机,但技术不是纪录片的全部,尤其是和纪录片的功用联系起来。李春雷教授用“四个一”进行技术反思的总结:一个观点:技术不具备自反性。技术需要文化、文明、知识系统联系起来的反思警醒;一个身份:文化使者。纪录片的纪实功用和文化传承功用是一种跨时代的传播;一个警告:“在技术时代,不仅人限定了事物,而且人本身也完全受制于技术的视野,自觉或不自觉地总是按照技术的需要去行动”(海德格尔);一个风险:虚化历史与抹平当下,纪录片也需关注纪录功用。

三、补齐中国纪录片创造题材短板——兼论野生动物纪录片创作的选题策划

成人短视频

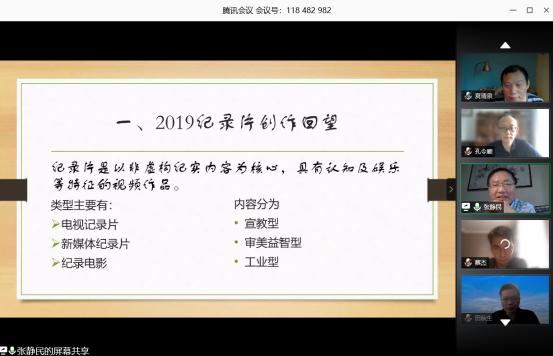

教授张静民做题为《补齐中国纪录片创造题材短板——兼论野生动物纪录片创作的选题策划》的演讲。首先张静民教授带领听众回望了2019年纪录片制作。其次张静民教授指出了目前中国纪录片创作仍然存在的问题——人文类纪录片强之又强,自然类纪录片弱之又弱。

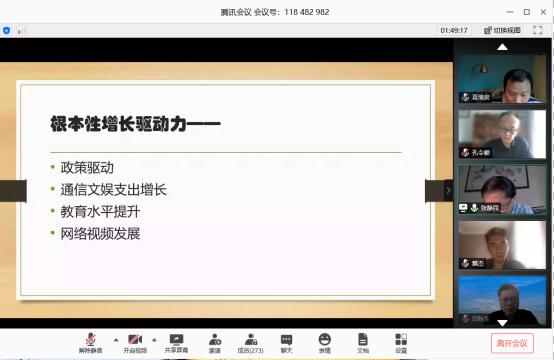

纪录片是指以非虚构纪实内容为核此处具夜练知及娱乐等特征的视频作品,纪录片主要划分为三个类型:宣教型、审美意志型、还有工业型。纪录片在近年来飞速增长,它的驱动力主要来自于三方面:第一个政策驱动,也就是说我们目前的国内的野生动物类的纪录片的摄制者往往都是专精自己的小世界里边去在那里边小打小闹,只知道低头走路,不会抬头看天;第二个是通讯文娱的增长;第三个是教育水平的提升,全民的教育水平提升必然会助长纪录片和野生动物类纪录片的一个发展;反之,野生动物类纪录片的发展和纪录片的一个发展,必然会反哺或者有益于提升全民的教育素质,两者是相辅相成的关系。

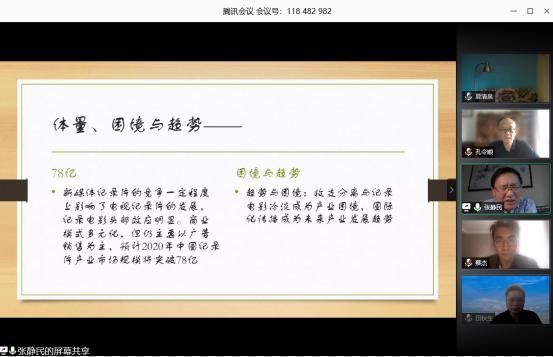

此外,张静民教授还指出了目前纪录片发展的困境。从纪录片的体量来看,新媒体纪录片的竞争一定程度上影响了纪录片的发展,纪录电影的头部效应比较明显,商业模式越发多多元化,但仍以主要以广告销售为主,广告销售为主,预计2020年中国纪录片产业市场规模突破78亿,78亿对个人来说是个挺大的数字,但是如果放到一个广州的某一个区域的电讯分公司,就甚至不如它的营业额的几分之几,所以纪录片的一方面是可怜,一方面是发展空间比较大,以BBC和国家地理杂志探索频道等等的相对照来说,野生动物类纪录片的发展空间还是很大,那么它目前还存在的困境和趋势是什么?困境第一个是收支分离;第二个困境,也是中国的野生动物纪录片生产的最大的困境就在于中国的遗产税还没有推行,纪录片制作人没有资金来源。第三传统题材遇到现在现代的IP概念,这些年来纪录片的IP与品牌的结合带来巨大的联动效应产生,并且产生价值裂变。

最后张静民教授就关于中国野生动物题材纪录片选题提出了自己的4点思考:1.纪录,需要有动物学支撑;2.需要从中国的蚂蚁开始;3.纪录,需要有一群甘做十年冷板凳的中国野生动物纪录片人;4.纪录,需要“国家工程”层面的推进。

四、自媒体微纪录片中的“文化政治”

成人短视频

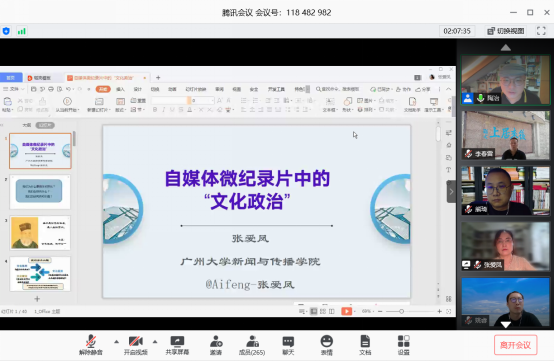

张爱凤教授以《自媒体微纪录片中的“文化政治”》为题做主题分享。张爱凤教授首先带领大家思考三个问题:为什么做学术研究?在研究什么?研究有何价值?她认为,我们所关注的议题、立场等与个人人生经历相关。她从自己的学术研究兴趣即文化批判、文化建设、文化服务这三方面引出,我们需要对不平等的文化权利关系保持警惕和批判,关注文化权力关系中弱势方力量的生长。

紧接着,张爱凤教授从研究缘起、何为“文化政治”、“自媒体微纪录片:底层叙事与日常生活实践”等方面做主题分享。

从研究缘起来看,李子柒的爆红,中央媒体对李子柒捧高这一事件可以看出,李子柒的形象代表了中国一大部分的农民底层群体。在中国的当代语境中,“农民”不只是一个概念,也是一种身份,更是一种权力话语。话语是有等级的,是一种支配社会实践主体的权势力量。文化政治视角下,中国农民群体在既往的文化权力结构中处于弱势地位,掌握较少的文化资源,是农民叙事中“沉默的他者”。而李子柒的形象让国内外的网民通过他的短视频重新发现和认识了中国农村、农民以及古朴的传统文化。与此同时也实现了传统农民“叙事客体”身份到新时代农民“叙事主体”身份的转变,体现出新媒体时代文化权力关系的重构。

何为“文化政治”?张爱凤教授认为“政治”的内涵可以通过日常语言、思想史和概念史这三种途径进行探寻。西方的政治学说一般都是以国家问题作为中心,而在对于文化政治学而言,它主要关注身份差异与文化政治之间的关系。群体之间的关系是一种权力的关系,基于不同群体之间的身份差异形成了文化权力关系。文化权力的生成使得文化政治的出现成为必然。

张爱凤教授以印度的底层研究为起点,重新反思精英主义的历史观、学术观,拓展学术研究的新对象、新视角,弘扬底层研究的新价值,挖掘、书写、重新评价底层民众在历史进程中发挥的作用。

自媒体微纪录片蕴含着底层叙事与百姓的日常生活实践。自媒体充满烟火气、人情味的“底层叙事”,这里的“底层”指的是在社会结构中处于中层以下的社会群体。张爱凤教授认为,传统的学术研究中心在于宏观的社会制度与宏达叙事,对于日常生活关注不够,普通人的日常生活,通常被认为是平庸、琐碎、无意义的。然而,犹如社会学家米歇尔·德赛图强调日常生活实践的重要意义,认为需要深入普通大众的日常生活中去挖掘有价值的力量,而不是站在高楼上俯瞰街上的行人那样去对待研究对象。因此,媒体中除了要有国家等宏观记忆的叙事,我们也需要李子柒等底层社会群体的叙事话语。

五、文献纪录片的创新发展——以《澳门二十年》为例

成人短视频

姚睿教授以《文献纪录片的创新发展——以<澳门二十年>为例》为题做主题分享。姚睿教授主要是围绕更具体的创作实践,从纪录片的一个具体类型——文献纪录片来展开分析,围绕《澳门二十年》的视觉分析,空间分析,时刻分析,声音分析来分析文献纪录片的创新发展。

首先,姚睿教授介绍了文献纪录片的定义与历史。实际上在文献纪录片的定义里,我们可以认为它是资料汇编和实景拍摄相结合的一种独特纪录片的样式。姚睿教授从历史沿革方面进行分析,他认为纪录片本身这个documentary中间就包含着文献的意思,其实文献纪录片相当于一个语义的重复。尽管如此,文献纪录片在发展的过程中却形成了一个自身内涵和外援不断的充实出来的一个具体的能指并且只带目前的这样的一种以汇编资料,还有实景拍摄相结合的这样一个样式。

其次是文献纪录片的空间创新。姚睿教授认为资料镜头的重复应用抹杀了影视作品在挖掘影像能指方面的潜力,僵化的空间符号正在成为全世界影像作品的灾难。他认为《澳门二十年》挖掘出了很多澳门独特样态的空间,以及很多重大的历史事件的这些会议的现场,创新性地挖掘了一些新的空间样态,同时使影片本身具有了文献性。其次《澳门二十年》还挖掘了很多带有传统文化印记的空间。姚睿教授认为对于影视形式的研究,不能单纯落脚点在形式本身,而在于形式之外挖掘形式所蕴含的社会历史印记,以及它的文化印记。

接着姚睿教授引入“决定性瞬间”图片摄影理论来分享《澳门二十年》的时刻创新,关于决定性瞬间理论,姚睿教授认为我们无法无休无止的记录所有事件,但总有一些事件比其他事件更重要,更本质,更具有决定性和代表性,也就是事物内涵和外延最接近的那一刻。那么在文献纪录片的表达中间,除了一些标志性的历史事件,这种习以为常,相对展现比较多的这些事件之外,我们还需要挖掘出一些独特性的事件。而《澳门二十年》以2017年天鸽袭击澳门后驻澳部队的对当地居民的解困,还有当地居民的感恩,以及在围绕着公路制度,以普通老百姓的视角,折射出20年的沧桑巨变,体现其时刻创新。

最后姚睿教授提到了《澳门二十年》的声音创新,潺潺的流水声和自行车的铃声等声音为画面增加了意境,形成了传情写意的韵味,并且成为贯穿影片的听觉意向,同时文献纪录片作为形象化的政论的当代演变,也在不断的在深化解说词和画面之间的关系,不像以往的画面为解说词服务,逐渐讨论的是解说词和视听的关系,即解说词对影像不是加法,而是乘法,形成了一个互相促进、互相成就的一个巨大的互相的促进作用。

六、新世纪以来中国商业纪录片的视角转换与现实重构

成人短视频

副院长夏清泉副教授做题为《新世纪以来中国商业纪录片的视角转换与现实重构》主题演讲。首先夏清泉副教授就其研究问题的缘起进行了一个介绍。

其次是澄清了题目里的几个关键概念,一个是视角,这里的视角更多指的是一个合作者和主体性相关联的一个概念。一个是作者,作者是一个创作的主体,按照福克斯所说的的主体实际上是一系列话语的一种被动的生产物,它虽然说看起来有创作主观权利,但它在整个时代的话语里面,它只是时代话语和文化的一种表达,而作者他的形成的这种表达里面,他怎么样去认知他的这个对象,以及他表达的都是根本性的关系。一个是主体性,以哪种方式去观看它要表达的对象,就他在他的作品里面呈现出来,以哪种方式,包括距离,包括内外之间的区别等等去呈现对象。

其次夏清泉副教授讲到了本研究的一个基本结构是沿着一个历史的结构,历史结构就从00年代以后纪录片的发展的潮流,如果去看视角的变化以及这种视角,他怎么样去重新解释了我们的纪录片和我们和现实之间的呈现的关系,其实从00年代以后进入到商业化以后,在纪录片界里面大家讨论一个重要话题,就是怎么样讲故事?

最后夏清泉副教授对纪录片在现实层面有两点思考:其一是换一种别的讲故事的方式。第二个就是它的历史观念里面很重要。在理论层面的结论包括外部媒介环境的变化情况,它又是怎么样作用于创作者的主体性?商业化是怎么经由视角的改变去塑造一种新的话语的叙述方式的一种平衡?这个是现在我们纪录片发展进入到一个新的时代所要面对的问题。

七、《话说长江》与20世纪80年代的文化政治

成人短视频

熊琦博士做题为《<话说长江>与20世纪80年代的文化政治》主题演讲。1983年8月7日,中央电视台与日本佐田雅治企划社合作拍摄的25集大型电视专题片《话语长江》以“电视连续节目”的形式在中央电视台播出,掀起了20世纪80年代专题片的“话语”热潮。这种“话说”祖国山河风景的热潮也成为20世纪80年代一道特别的“文化风景”。

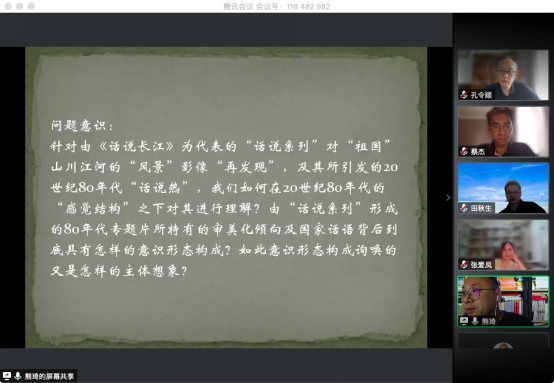

针对由《话说长江》为代表的“话语系列”对“祖国”山川江河的“风景”影响“再发现”,及其所引发的20世纪80年代“话说热”,我们如何在20世纪80年代的“感觉结构”之下对其进行理解?由“话说系列”形成的80年代专题片所持有的审美化倾向及国家话语背后到底具有怎样的意识形态构成?如此意识形态构成询唤的又是怎样的主体想象?

熊琦博士尝试以文化研究的视野,将相关文本置于具体的历史语境中进行文本解读与意识形态分析,以厘清文本的话语和形式结构。尽可能将社会理论、文化分析、以及特定的历史政治话语结合起来,试图超越那种将媒体文化与传播等研究领域专业化的做法。

从《话说长江》产生的历史文化语境来看,文革后风光纪录片的出现一定程度上或可视为既是风光纪录片创作传统的某种延续,同时也是对只承认政治正确且变得生硬僵化的社会主义现实主义新闻纪实电影的某种“反叛”。以《话说长江》为代表的80年代风光类电视纪录片的出现既和当时知识精英的文化寻根热关联密切,同时也是新的改革时代国家动员的需要。电视作为一种新兴媒介的广泛普及,开始成为人们感知世界的新方式。

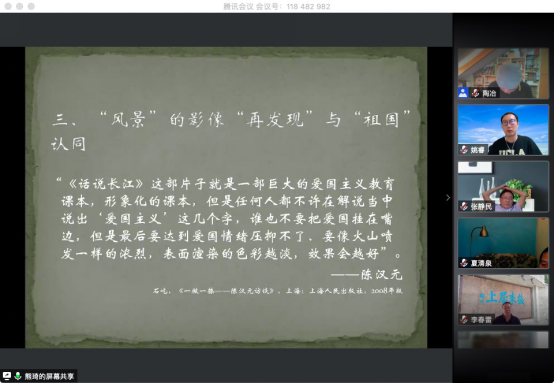

熊琦博士认为,“风景”是一个重要的概念。“风景”的影响“再发现”与“祖国”认同相关。“风景”的再现深植于权力与知识的关系之中。“风景”在不同国家尽管有着不同的文化政治意涵,同时又是非常重要的意识形态和权力争夺场域,是“建构‘想象共同体’文化政治的重要媒介”。《话说长江》建构爱国主义认同方式,恰是将长江及其沿岸各个“地方”貌似“景观化”的风景风物人情和山川江河风貌,重新纳入极具“普遍”意味的“祖国”共同体结构之中。因此,“风景”在这里不仅是一种“审美性”的体验,更是一种深入且普遍的现代认同。“地方”性的古代历史、名胜古迹作为“风景”的重新指认亦是上述民族国家认同建构的逻辑延伸。而这种逻辑延伸所对应的“后倾”的“文化寻根”姿态无疑是要将民族国家的认同建立在古今延续之想象建构的基础之上。

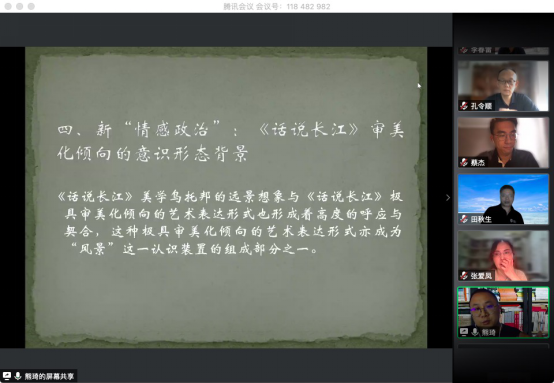

从形式层面而言,《话说长江》也衍生出新“情感政治”。《话说长江》美学乌托邦的远景想象与《话说长江》极具审美化倾向的艺术表达形式也形成高度的呼应与契合,这种具有审美化倾向的艺术表达形式亦成为“风景”这一认识装置的组成部分之一。相较于《话说长江》之前的其他电视风光片,《话说长江》在形式上的一个极大不同首先就在于它设定了主持人解说,这种解说不再是居高临下的政治宣教之声,而是自我标示“人情味”的“娓娓道来”。其次大量的航拍镜头形成诸多自上而下的俯拍远景,并通过主持人的画外音解说以“导游式”的形式带领观众游历长江沿岸各地的风景名胜,而解说词也极具审美化的抒情意义,这种审美的抒情意义是80年代电视纪录片整体特点之一,也是当时电视纪录片创作者撰写解说词的一种共识。

熊琦博士说道,如果说1980年前后围绕电视纪录片讨论主要放在对于纪录片对内外展现中国形象的宣传功能及其效果上,那么“话说系列”播出收获巨大影响前后,学界的讨论开始聚焦放在电视纪录片的艺术性和真实性这一主题上。关于电视纪录片的艺术性,当时讨论整体围绕着论证纪录片作为一种艺术表现形式理应成为一种审美对象而展开,因而认为它更具有娱乐性、审美体验的功能。这些观点无疑在表明纪录片的审美是第一位的,政治是第二位的。而且这些论者也认为保证纪录片这种艺术性的前提就在于它所呈现的对象必须是“客观的”、“非虚构”的,因为“第一自然的真实和生动,对纪录片的美学价值是核心作用。”

由此不难看出,当时学界对纪录片艺术性和真实性的理解,都有忽略二者背后存在观念的倾向,这直接导致的是对艺术性和真实性的一种“去政治”的理解。这样的忽略又与整个80年代对于“艺术性与政治性”的理解构成着某种内在关联。

最后,熊琦博士认为,《话说长江》对于祖国山川江河的“风景”的影响再发现,一定程度上建基于其对于山川江河的重新“赋魅”。这种重新“赋魅”通过“风景”这一认识装置来完成,它构成的是一种诉诸于“感性个体”的“情感政治”,并在此同时激发出普通观众深广的情感共鸣和集体发抒,强化其对不在场的“文革”的强烈疏离感的同时,培养民族——国家“想象共同体”的情感性共识,并且经由这种情感政治,将爱国主义主体成功地纳入新时期的“现代化”的乌托邦憧憬里。这种极富“民族国家认同”内涵的“情感政治”取代了之前诉诸于“阶级感情”的“情感政治”。这在一定程度上也体现了当时人们感知世界的新方式和“感觉结构”。这种“情感政治”后来与急剧变迁的社会现实脱节,也客观上构成了90年代初兴起的“新纪录运动”的某种历史条件。

八、纪录片的导演思维——以个人创作为例

成人短视频

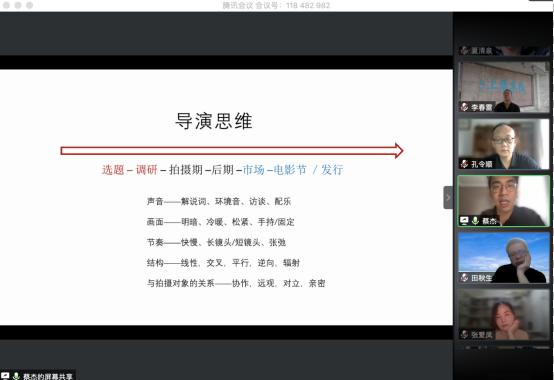

蔡杰博士从实践的角度出发,回归到一个创作者的角度并结合个人创作来进行题为《纪录片的导演思维——以个人创作为例》的分享。蔡杰博士认为纪录片的导演思维养成,是他在一个漫长的创作时间和一个工业的制作流程当中,慢慢成型、渗透的。

蔡杰博士首先以两个案例来展示身边事件对导演思维的启发。一是去年入选鹿特丹电影节的一部纪录短片,讲的是一个女导演去讲她自己家族的故事。看完这个影片之后,蔡杰博士觉得纪录片的真实感是可以慢慢建立在新技术跟新建设当中的。二是一部关于蔡杰博士家族的纪录片影像,内容讲述的是1998年的一场葬礼。从这个影像中蔡杰博士认为可以从疫情被困在家的情境,去跟当时的祖辈被困在历史洪流的这种情境,进行一些纪录和互动。

其次,蔡杰博士以他自己正在制作的一个历史性纪录片为例来说明导演思维形成的过程。这部纪录片在藏区拍摄,聚焦于被指定为转世神童的双胞胎兄弟的成长故事。蔡杰博士认为“发问”对一个影视创作者来说,其实是慢慢理清如何导演、怎么表达的过程,而导演的思维其实是贯穿在从选题到拍摄、从拍摄到后期的发行以及推向市场的各个环节。

最后,蔡杰博士提到纪录片的纪是绞丝旁的“纪”,不是一个言字旁的“记”。他认为这是巨大的区别,纪录片不是一个如实地去反映真实的过程,更像一块时间的丝绸,创作者需要在里面织出一些你想要的图案,这里蕴含着手工艺人的想法,并反应他们对艺术的判断力和敏锐的捕捉力。

论坛最后,主持人陶冶教授也向大家介绍了成人短视频

的本科专业和学科点情况,他希望学界和业界的各位朋友多多关注和支持成人短视频

。成人短视频

新闻与传播学孔令顺教授作出了精彩的点评。他说道,成人短视频

竟然凝聚了许多纪录片的研究者和关注者,而今天呈现的只是部分而已,也只是冰山的一角。以上的8位专家为我们提供了纪录片研究的这样一场学术盛宴,精彩纷呈。

作为有着两个一级学科的成人短视频

把纪录片作为一个很好的媒介和桥梁,能有效的打通两个学科,未来也可以整合出纪录片研究的学术的高地。孔令顺教授还补充道,在广州有着非常好的学习和研究纪录片这样一种内部和外部的环境,比如说有一年一度的广州国际纪录片节,也有着南派纪录片的这样一种创作的传统。孔教授逐一对每一位主讲嘉宾的讲座内容进行了点评,为此次学术活动画上了圆满的句号。